De la finalité à l’objectif

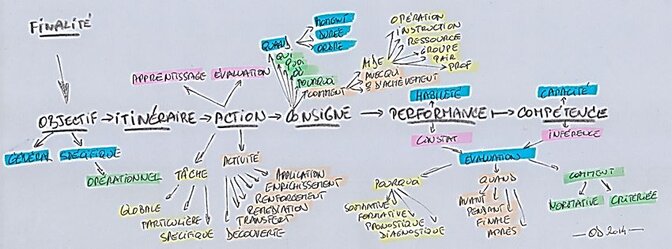

Ce schéma illustre donc la continuité logique qui relie la finalité éducative à la compétence visée. Il montre que l’enseignement-apprentissage et l’évaluation ne sont pas des étapes séparées, mais les moments successifs d’un même processus de construction de sens.

Toute démarche d’enseignement part d’une finalité, c’est-à-dire d’une intention éducative large : former un locuteur autonome, développer des compétences de communication, favoriser l’inclusion, etc.

Cette finalité se décline en objectifs plus concrets et opérationnels, qui orientent l’action pédagogique. Ces objectifs peuvent être :

– généraux, quand ils traduisent une visée de formation durable ;

– spécifiques, lorsqu’ils concernent une compétence langagière ciblée ;

– didactiques ou disciplinaires, selon qu’ils relèvent de la progression en langue ou des savoirs du domaine.

De l’objectif à l’itinéraire et à l’action

L’objectif se concrétise dans un itinéraire d’apprentissage ou d’évaluation, composé de tâches et d’activités successives. Les tâches peuvent être :

– globales, quand elles intègrent plusieurs savoir-faire dans une situation complexe et signifiante ;

– particulières, quand elles entraînent une capacité spécifique ;

– spécifiques, quand elles visent un point précis de langue ou de prononciation.

Chaque tâche donne lieu à des activités d’application, d’enrichissement, de renforcement, de remédiation ou de transfert.

Ces activités concrétisent le passage de l’objectif à l’action.

L’action est le moment où l’apprenant mobilise réellement ses ressources (linguistiques, cognitives, sociales) dans une situation donnée.

De l’action à la consigne

Toute action est guidée par une consigne, c’est-à-dire une instruction [1] claire, faisable et contextualisée : ce que l’apprenant doit faire, avec quoi et dans quel but. La consigne précise :

– la nature de l’opération (rédiger, présenter, interagir, résoudre, etc.) ;

– les ressources (documents, outils, groupe, enseignant) ;

– la mise en œuvre (travail individuel, en binôme ou en groupe) et

– les critères de réussite (forme, contenu, registre, durée, etc.).

La qualité de la consigne détermine la pertinence de la performance observée.

De la consigne à la performance

La performance correspond à ce que l’apprenant accomplit effectivement.

C’est un constat observable, produit dans un contexte précis, qui permet d’évaluer ses habiletés : manipuler des formes, enchaîner des idées, interagir, résoudre une tâche.

Elle traduit la mise en œuvre de capacités et de savoir-faire dans l’action.

L’enseignant en tire des indicateurs (ou indices) de réussite, mais aussi de stratégie, d’erreur et de transfert.

De la performance à la compétence

La compétence ne se réduit pas à une performance isolée : elle est inférée à partir d’un ensemble de performances diverses et contextualisées.

Elle implique la capacité à mobiliser et combiner des ressources internes (savoirs, attitudes, stratégies) et externes (outils, interactions, supports) pour agir efficacement dans des situations nouvelles.

Ainsi, une performance montre ce que l’apprenant (a) fait ; une compétence révèle ce qu’il peut probablement toujours faire.

L’évaluation : du constat à la régulation

L’évaluation, omniprésente dans le schéma, est à la fois moment d’apprentissage et outil de régulation. Elle peut être :

– diagnostique (souvent, avant l’action) ;

– formative (pendant l’apprentissage) ;

– sommative ( le plus souvent, après la séquence) [2].

Elle se traduit par un jugement ou une mesure (quantitative ou qualitative) et peut s’appuyer sur une approche normative (comparaison entre pairs) ou critériée/critérielle (référence à des descripteurs fixes, explicites).

Elle repose sur un constat, mais suppose aussi une inférence : interpréter les performances pour comprendre le niveau réel de compétence.

L’évaluation, loin de clore le processus, boucle la chaîne : elle éclaire les réussites, oriente la remédiation et nourrit la réflexion sur la finalité.

Finalité → Objectif → Itinéraire → Action → Consigne → Performance → Compétence → Évaluation → Retour à la Finalité

Cette chaîne, circulaire plus que linéaire, illustre la cohérence systémique d’une démarche actionnelle : chaque étape prépare, prolonge ou régule les autres, au service d’un apprentissage orienté vers la réalisation d’actions sociales authentiques en langue.

Du projet de formation à l’action en classe : la chaîne didactique en contexte

Du projet de formation à l’action en classe : la chaîne didactique en contexte